2025年1月11日,首都科技发展战略研究院课题组在“2025首科新年论坛”上,首次发布《中国城市新质生产力发展报告2025》。报告以全国281个城市为研究样本,重点剖析了新质生产力对城市的影响因素及产生的经济社会效益,验证了不同要素集聚水平对新质生产力的影响。同时,报告还探讨了新质生产力与城市韧性之间的相关性,为城市在新时代背景下提升综合竞争力提供了科学依据。

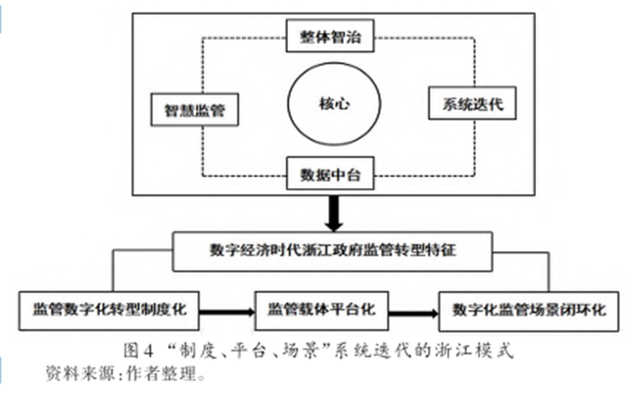

《中国城市新质生产力发展报告2025》显示,2024年度新质生产力排名在前20的城市依次是:北京市、深圳市、上海市、青岛市、大连市、沈阳市、长春市、广州市、常德市、长沙市、绥化市、铁岭市、常州市、济南市、鄂尔多斯市、哈尔滨市、天津市、大庆市、揭阳市、郑州市。

图1 中国城市新质生产力排名前20和排名后20的城市

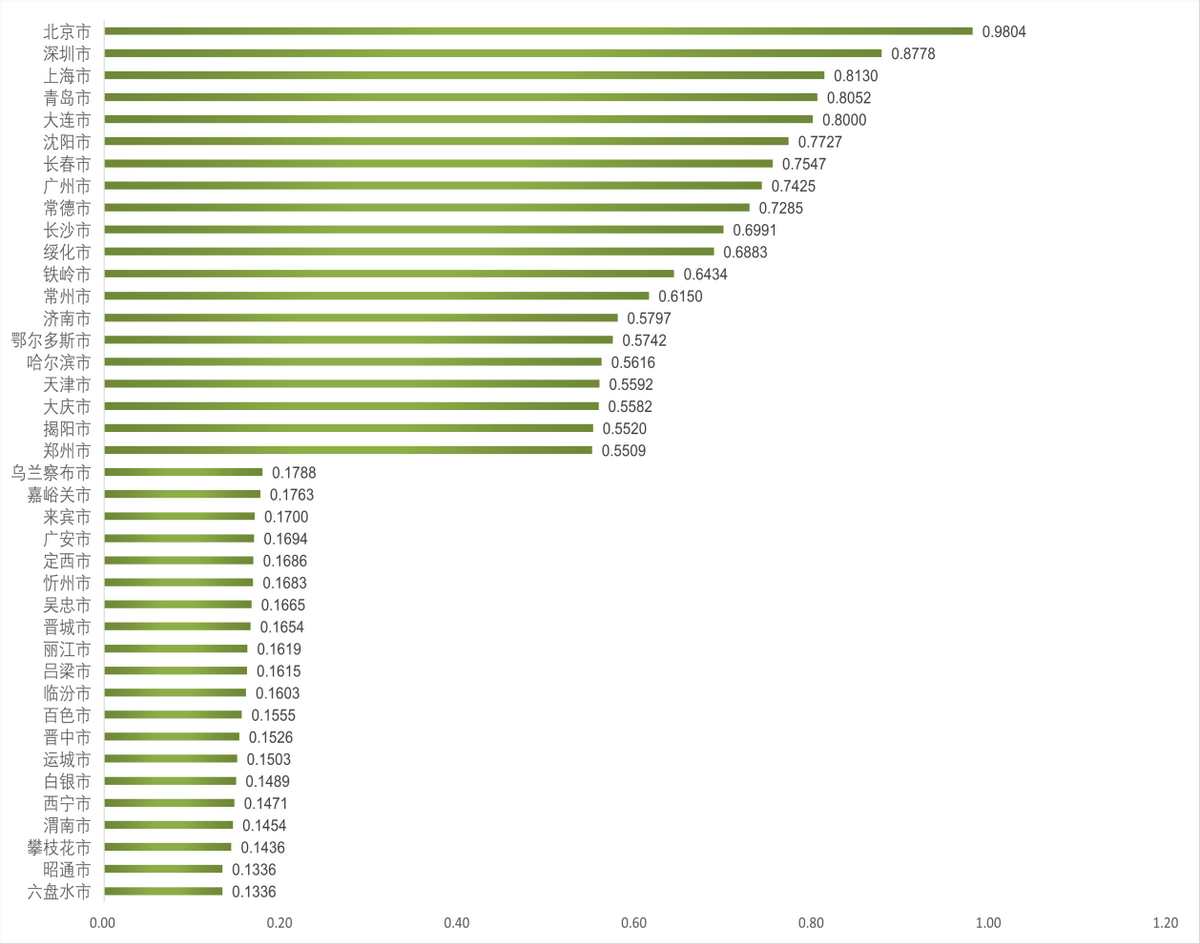

报告指出,在新质生产力排名前100的城市中,三大城市群共有26个城市脱颖而出,其中长三角城市群占据15席,展现出较强的整体实力。珠三角城市群平均城市新质生产力水平高于京津冀和长三角城市群,显示出其在推动新质生产力发展方面的领先地位。同时,在排名前20的城市中,三大城市群均有城市入围,呈现出不同的集聚特征,体现了各城市群在新质生产力培育上的多样性和竞争力。

图2 2024年三大城市群新质生产力比较情况

此外,报告还重点关注了京津冀地区及北京市的新质生产力发展历程。京津冀地区近五年来的发展情况呈现出内部差异。2024年,北京市的新质生产力水平位居首位,天津市紧随其后,而河北省各地市相对较低。值得一提的是,廊坊市等部分城市在五年间的排名进步显著,超过50名,显示出这些城市在新质生产力培育上的强劲动力和潜力。北京市历年发展水平呈现稳健上升趋势,2010-2018年平稳增长,2019年实现显著跃迁,2020-2024年则维持在较高水平并小幅波动,展现出持续稳定的发展态势。

报告通过构建固定效应模型,深入探究新质生产力与不同种类要素集聚相关关系,发现了四项研究现象:

要素集聚总体对新质生产力具有正向促进作用。在仅控制年份固定效应和城市固定效应的情况下,要素集聚系数在10%水平显著为正;当加入控制变量后,该系数在5%水平仍显著为正,充分表明要素集聚整体对城市新质生产力的增长起到了显著的推动作用。

不同要素集聚对新质生产力的影响存在显著差异。其中,资本要素集聚、数据要素集聚对城市新质生产力的增长具有显著的正向影响,而劳动力要素集聚则表现出显著的负向影响。此外,技术要素集聚、资源要素集聚对城市新质生产力的影响并不显著,这一发现为城市在要素配置和优化方面提供了重要参考。

要素集聚对新质生产力的作用存在区域异质性特征。沿海城市的要素集聚整体对城市新质生产力的增长具有显著的正向影响,而非沿海地区的要素集聚对城市新质生产力的增长影响则不显著。这一发现为不同地区城市在制定新质生产力培育策略时提供了有针对性的指导。

城市新质生产力发展可以显著提升城市经济韧性。报告显示在仅控制年份固定效应和城市固定效应的情况下,影响城市经济韧性的新质生产力系数在1%水平显著为正;加入控制变量后,该系数在1%水平仍显著为正。表明城市新质生产力对城市经济韧性具有显著的正向影响,为城市提升经济韧性和抗风险能力提供了新路径。

关注

关注

知乎网

知乎网

管理员

管理员

2025-01-12 09:07

2025-01-12 09:07