当前,全球科技创新活动正处于前所未有的密集活跃期,新一轮科技革命和产业变革深入发展、全球竞争格局深刻调整、国内经济发展方式全面转型等一系列重大变革对生产力发展水平提出了更高、更迫切的要求。城市,作为经济增长的核心载体和推动社会进步的重要力量,在推进中国式现代化进程中发挥着关键作用。面对这一历史机遇与挑战,加快发展新质生产力、培育壮大新动能,成为城市抢抓科技革命和产业变革先机、赢得未来竞争主动权的战略选择。

2025年1月11日,首都科技发展战略研究院课题组在京发布了《中国城市科技创新发展报告(2025)》。报告构建了“中国城市科技创新发展指数指标体系”,对中国288个地级及以上城市的科技创新水平进行了全面评估。全面剖析中国城市科技创新的现状与趋势,全景展示中国城市科技创新发展的内在规律和逻辑,聚焦城市新质生产力培育这一关键议题,提出思考和建议。

《中国城市科技创新发展报告(2025)》显示,2024年度中国城市科技创新发展指数排名前20位的城市依次是:北京市、深圳市、上海市、苏州市、杭州市、南京市、广州市、成都市、合肥市、天津市、武汉市、珠海市、无锡市、宁波市、青岛市、长沙市、厦门市、西安市、常州市、重庆市。

从年度排名波动情况来看,北京市、上海市、深圳市脱颖而出,以绝对优势领跑全国。排名前20位的城市中,成都市成为年度黑马,从2020年的第14名跃升至2024年的第8名;常州市、宁波市各上升5位次;无锡市、重庆市、厦门市各上升3位次。

从省区层面来看,排名前20位的城市中,除北京市、上海市、天津市、重庆市4个直辖市外,江苏省的城市最多,有4个,依次为:苏州市、南京市、无锡市、常州市。其次是广东省,有3个城市进入排名前20位,分别为:深圳市、广州市、珠海市。

直辖市、省会城市及副省级城市科技创新发展指数排名前20位的城市依次是:北京市、深圳市、上海市、杭州市、南京市、广州市、成都市、合肥市、天津市、武汉市、宁波市、青岛市、长沙市、厦门市、西安市、重庆市、济南市、郑州市、南昌市、海口市。

地级市科技创新发展指数排名前10位的城市依次是:苏州市、珠海市、无锡市、常州市、嘉兴市、东莞市、佛山市、湖州市、绍兴市、芜湖市。其中,长三角、珠三角城市群的地级市在排名中表现突出。从排名前50位城市的分布来看,江苏省、浙江省、广东省、山东省、江西省5省城市占据了72%。

19个主要城市群通过产业协同、资源共享、人才流动等方式,形成集聚发展、板块竞争的态势。长三角、珠三角、京津冀、山东半岛城市群在科技创新方面表现突出,是我国创新发展的高地;而黔中、滇中、天山北坡、海峡西岸等城市群也在区域创新中发挥着引领作用,带动周边城市共同发展。

报告提出了中国城市科技创新的4个态势与特征:

一是大城占优,小城有为。城市规模不同,创新模式会呈现出不同的特点。超大城市以其雄厚的资源和优势,成为科技创新的引领者;特大城市和大城市则与周边区域协同创新,形成联动发展格局;而小型城市虽规模体量较小,但潜力巨大,正展现出蓬勃的发展势头。

二是集聚发展、板块竞争。中国19个主要城市群在科技创新方面发挥着辐射引领作用,各城市群根据自身特色,差异化协同发展,共同推动城市创新能力的提升。其中,四大城市群凭借其雄厚的实力和创新能力,稳居前列,而其他城市群也在积极追赶,取得了一定进展。

三是周期递进,据情施策。科技创新作为推动城市发展的核心动力,其作用在不同发展阶段的城市中会显现出不同的特征和需求。报告显示,宁德市、赣州市等处于成长阶段的城市,科技创新活力四溢,展现出强劲的发展动力;而惠州市、铜陵市等发展阶段城市,则持续奋进,不断推动科技创新与城市发展的深度融合。

四是总体相关,存在差异。报告指出,城市新质生产力与城市创新之间呈现出总体上的相关性,但同时也存在明显的地域差异性。沿海城市和大中城市的新质生产力与城市科技创新发展指数相关性较强,表现出同步发展的良好态势;而非大中城市、非中心城市以及非沿海城市,没有显现出同步发展趋势。

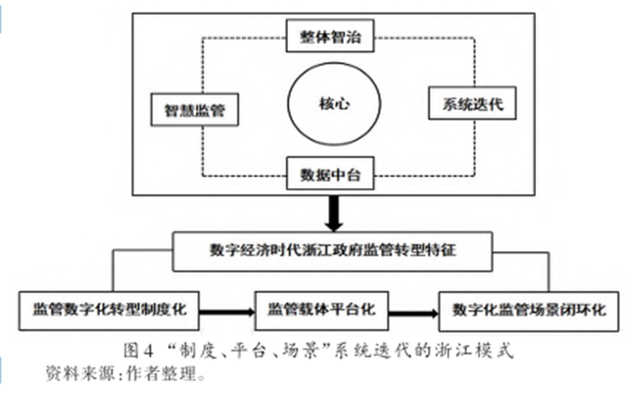

报告强调,发展新质生产力、促进城市创新需把握四大路径抓手:一是抓规模,聚才赋能创新,优化产业规模稳固根基;二是抓集聚,构建“三位一体”模式激发活力,强化城市间集群合力,均衡发展;三是抓联动,协同赋能数字时代,投身数字化转型挖掘数据潜能;四是抓阶段,精准把握城市发展阶段特征,分类施策探索差异化创新路径,以城市更新应对挑战,增添韧性与活力。

《中国城市科技创新发展报告》自2017年首次发布以来,已经连续推出八年,出版七部研究著作。今年的报告得到了中国社会科学院城市与竞争力研究中心和北京师范大学创新发展研究院的学术支持,以及企查查的数据支持。

关注

关注

搜狐网

搜狐网

管理员

管理员

2025-01-12 08:58

2025-01-12 08:58