2025年1月11日,“2025首科新年论坛”在北京望京首科数字医疗创新港成功举办。首都科技发展战略研究院课题组发布年度品牌研究成果——“首都科技创新发展指数2024”(以下简称:“首科指数2024”)。

“首都科技创新发展指数”是全国首个针对单一城市的科技创新评价指标体系,自2012年起每年发布,持续动态监测首都科技创新发展成效,被媒体誉为全社会了解首都科技创新的一扇“新窗口”,首都科技创新发展的“全景图”,以及客观反映首都科技创新发展水平和趋势的“晴雨表”。“首科指数2024”则全面展现了北京国际科技创新中心建设新貌,为北京更好地推动率先建成世界主要科学中心和创新高地、有力支撑科技强国和中国式现代化建设提供决策参考。

数读“首科指数2024”

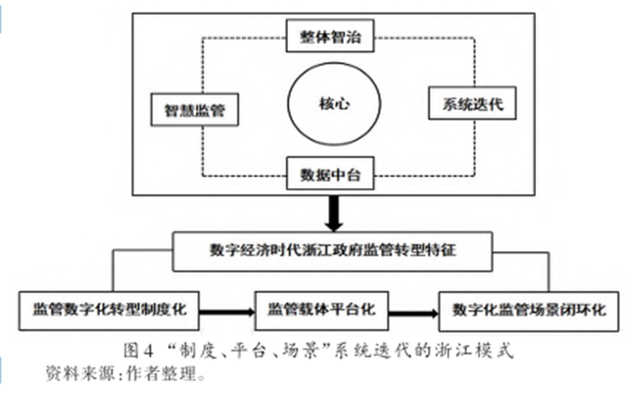

“首科指数2024”显示,2013-2023年,首科指数增长态势明显(如图1),总指数得分从2013年的102.16分增长到2023年的194.43分,增幅达92.31%,年均增长8.48分,年均增长率达6.76%。

图1 2013-2023年首都科技创新发展总指数得分

从分项指数看,首都在四项一级指标方面,都有明显提升。其中,创新绩效一级指标上升最为明显,总体增幅达133.48%,从109.79分增长到256.34分,年均增长13.32分;创新资源一级指标总体增幅达43.47%,从92.43分增长到132.61分,年均增长3.65分;创新服务一级指标总体增幅达88.50%,从101.39分增长到191.12分,年均增长8.16分;创新环境一级指标总体增幅达47.39%,从92.11分增长到135.76分,年均增长3.97分。

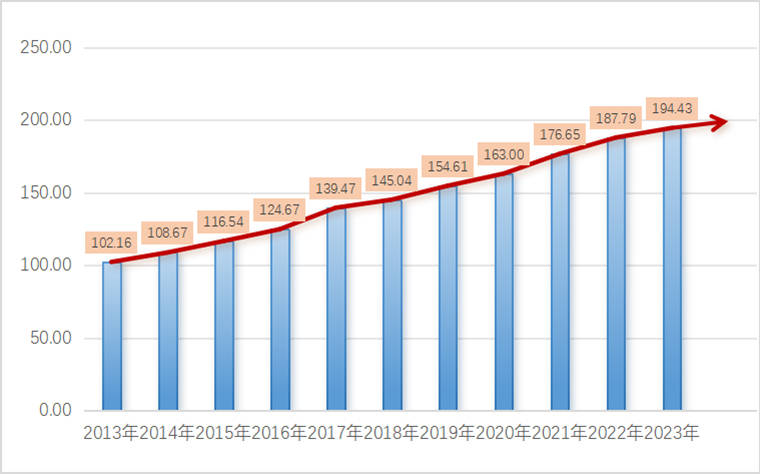

从“创新效率比”看,首都科技创新发展实现创新效率三次跃升,创新效率“十三五”中期较“十二五”中期提高31.93%,“十四五”中期较“十三五”中期再提高22.93%。2013-2023年,首都科技创新发展创新效率提高62.18%。

图 2 2013-2023年首都创新效率变化图

在15项二级指标中,有10项指标的年度增速出现正增长,年度增速增幅最大的是科技成果二级指标,增幅达15.46个百分点。同时,有5项指标的年度增速下降,增速降幅最大的为金融服务二级指标,降幅为17.26个百分点,主要影响在于北京2023年境内上市公司股票筹资额下降了1.33%;创业投资金额下降了54.12%。

“首科指数2024”细分领域解读

(一)创新资源加速集聚,高水平人才高地加快形成

“首科指数2024”数据显示,一级指标中,创新资源一级指标保持增长,增幅为3.63%;二级指标中,创新人才增幅明显,达6.82%。同时,人才整体规模和质量保持提升。截至2023年底,北京地区人才资源总量达到796.8万人,较2013年增长36.7%。专业技术人才占比达到57.1%。全市从事研究与试验发展(R&D)的人员规模2023年达到40.21万人年,是2013年的1.66倍。

(二)创新环境增速放缓,国际化政策环境仍需完善

“首科指数2024”数据显示,一级指标中,创新环境年度增幅为-3.16%,与上期相比增速下降了9.66个百分点;二级指标中,政策环境下降显著,达-15.47%,比上期增速下降了29.81个百分点,国际交流年度增幅为-11.03%,比上期增速下降了15.12个百分点,显示出国际环境变化对首都科技创新发展有较大影响。

(三)创新服务持续提质,高标准技术市场实现突破

“首科指数2024”数据显示,一级指标中,创新服务年度增幅有所放缓,为-2.03%,与上期相比增速降低6.78个百分点;二级指标中,金融服务下降明显,为-17.26%,这一增速创下历年最低。科技条件、技术市场、创业孵化保持增势,其中创业孵化增势明显,年度增速11.45%,比上期增速增加16.50个百分点。

(四)创新绩效稳步提升,高质量科技成果不断涌现

“首科指数2024”数据显示,2013年以来,创新绩效一级指标在四项一级指标中整体增幅最大,达133.48%。同时,随着北京技术成果转移转化政策支持与服务生态优化,增速逐渐加快,年均增速为8.85%。二级指标中,增幅最为显著的是科技成果二级指标,年度增速达15.46%,且近六年年度增速均为两位数。

新时期,首都科技创新事业迈向新高度

当前,技术革命与产业变革加快重塑全球产业格局,国际竞争形势深刻变化,北京作为全国乃至全球的科技创新中心,有责任有条件率先发展新质生产力。在国家科技体制机制改革的引导下,北京不断强化世界科学前沿和新兴产业技术创新攻坚,营造更优创新生态,积极培育产业新优势新动能。

落实“五强”举措,擘画首都科技创新发展新方向,引领首都科技创新发展迈向新高度。一是国际科技创新中心建设立法取得突破性进展的“强法”举措;二是中关村迎来世界领先科技园区建设新机遇的“强园”举措;三是优化创新创业生态环境,出台资金支持管理办法的“强基”举措;四是世界级先进制造业集群崭露头角的“强群”举措;五是高质量“引进来”高水平“走出去”,构建具有全球竞争力的创新生态的“强突破”举措。通过立法保障、园区建设、生态环境优化及产业集群发展等多方面的努力,为首都科技创新事业的持续发展和国家创新体系的建设奠定了坚实基础。

加速推进北京国际科技创新中心建设的策略建议

科技创新作为催生新产业、新模式、新动能的核心驱动力,是发展新质生产力的关键要素。北京以新时代首都发展为统领,持续深化科技体制改革和创新生态培育,统筹配置教育、科技、人才资源,全力塑造科技创新核心优势。然而,在创新驱动中国式现代化建设的新征程中,北京仍面临多重挑战,创新链与产业链的融合深度有待加强、国际科技创新合作遭遇新阻碍、科技创新体制机制尚需进一步完善等。

第一,提升原始创新质量。强化科研实力,在基础研究和原始创新领域树立标杆,在科技创新与产业创新深度融合上争做示范,在深化科技体制改革方面勇于先行先试。全面提升关键共性技术、颠覆性技术的攻关能力,努力将北京建设成为全球重要科学策源地。

第二,提升转化创新质量。建立健全具有北京特色的技术转移转化服务体系,大力推动科技成果的转化应用,扩大战略性新兴产业的领先优势,前瞻布局未来产业,以科技创新引领高质量发展。

第三,提升协同创新质量。运用链式思维优化创新资源配置,注重创新资源的释放与科技成果转化后的经济反哺效应。打造以科技为纽带的经济共同体,构筑高质量经济形态,实现创新与经济的良性互动。同时,以“链”带“群”,做强京津冀产业协同发展质效,在京津冀协同创新方面勇开新局。

第四,提升开放创新质量。在营造国际化创新环境方面走在前列,凸显北京国际科技创新中心的国际属性。积极推动科技开放合作,充分利用“两区”政策叠加优势,支持在京各类创新主体开展海外合作。

第五,提升产业创新质量。加快建设世界领先的科技园区,培育世界一流的科技企业。充分发挥中关村国家自主创新示范区的主阵地作用,持续推动人工智能、量子计算、生物科技等前沿技术的研发。强化企业在科技创新中的主体地位,积极培育并壮大科技领军企业。

关注

关注

管理员

管理员

2025-01-11 15:03

2025-01-11 15:03